Entre les promesses de nouvelles conquêtes faisant miroiter une refonte en profondeur de la société marocaine et les éternels retours en arrière, l’avenir politique du Maroc tergiverse. Les fleurs annoncées par le printemps arabe semblent avoir fané avant même leur éclosion, dévoilant la vraie nature du gouvernement en place. À l’instar de toutes les régions, le Rif en paie aujourd’hui les frais. Après avoir tenté de remettre la question sociale à l’agenda, il se voit à présent soumis à de nouvelles formes de répression.

Entre les promesses de nouvelles conquêtes faisant miroiter une refonte en profondeur de la société marocaine et les éternels retours en arrière, l’avenir politique du Maroc tergiverse. Les fleurs annoncées par le printemps arabe semblent avoir fané avant même leur éclosion, dévoilant la vraie nature du gouvernement en place. À l’instar de toutes les régions, le Rif en paie aujourd’hui les frais. Après avoir tenté de remettre la question sociale à l’agenda, il se voit à présent soumis à de nouvelles formes de répression.

L’année 2019 marque les 100 ans de l’Organisation internationale du travail (OIT). Depuis ses débuts, le monde du travail a connu de profonds changements qui imposent aux Institutions du travail de nouveaux défis. Un groupe d’experts a ainsi été mandaté par l’OIT pour penser l’avenir du travail dans une perspective d’amélioration pour toutes et tous. Luc Cortebeeck, président honoraire de l’OIT et de la CSC en faisait partie. Il revient sur les points forts du rapport de cette Commission mondiale sur l’Avenir du travail et esquisse en préambule un bilan de l’organisation.

L’année 2019 marque les 100 ans de l’Organisation internationale du travail (OIT). Depuis ses débuts, le monde du travail a connu de profonds changements qui imposent aux Institutions du travail de nouveaux défis. Un groupe d’experts a ainsi été mandaté par l’OIT pour penser l’avenir du travail dans une perspective d’amélioration pour toutes et tous. Luc Cortebeeck, président honoraire de l’OIT et de la CSC en faisait partie. Il revient sur les points forts du rapport de cette Commission mondiale sur l’Avenir du travail et esquisse en préambule un bilan de l’organisation.

De la colonisation aux nouvelles politiques agricoles productivistes, en passant par les réformes agraires qui ont égrainé l’Histoire de l’Afrique des Grands Lacs, les paysan·ne·s de la région ont fait face à l’accaparement de leurs meilleures terres. Une situation qui a poussé certain·e·s d’entre eux·elles à défendre leur droit d’en jouir, en faisant continuellement preuve de résistance et de résilience. En s’engageant parfois aussi dans la lutte armée. Un autre regard sur l’Afrique et sur ses luttes paysannes, vues comme l’expression de leur citoyenneté.

De la colonisation aux nouvelles politiques agricoles productivistes, en passant par les réformes agraires qui ont égrainé l’Histoire de l’Afrique des Grands Lacs, les paysan·ne·s de la région ont fait face à l’accaparement de leurs meilleures terres. Une situation qui a poussé certain·e·s d’entre eux·elles à défendre leur droit d’en jouir, en faisant continuellement preuve de résistance et de résilience. En s’engageant parfois aussi dans la lutte armée. Un autre regard sur l’Afrique et sur ses luttes paysannes, vues comme l’expression de leur citoyenneté.

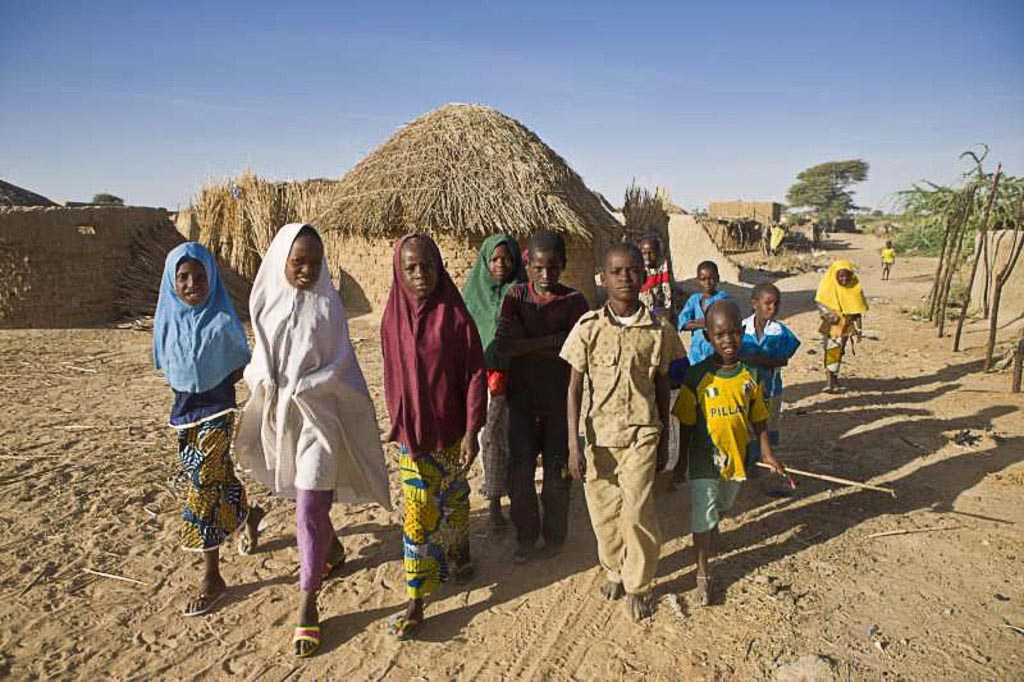

La problématique des enfants-soldats est un fléau dramatiquement connu. Malgré les efforts fournis par les organisations internationales et les progrès réalisés dans certaines parties du monde, le nombre d’enfants enrôlés reste élevé. En augmentation même. Mais qu’en est-il au juste ? Quels sont les types de violations subies, les acteurs impliqués, les endroits du monde les plus touchés ? Cet article propose de faire le point sur la situation actuelle, chiffres à l’appui, en se focalisant sur trois zones particulièrement impactées : la Somalie, le Nigéria et la Syrie.

La problématique des enfants-soldats est un fléau dramatiquement connu. Malgré les efforts fournis par les organisations internationales et les progrès réalisés dans certaines parties du monde, le nombre d’enfants enrôlés reste élevé. En augmentation même. Mais qu’en est-il au juste ? Quels sont les types de violations subies, les acteurs impliqués, les endroits du monde les plus touchés ? Cet article propose de faire le point sur la situation actuelle, chiffres à l’appui, en se focalisant sur trois zones particulièrement impactées : la Somalie, le Nigéria et la Syrie.

Cette année, l’Organisation internationale du Travail (OIT) fête ses 100 ans d’existence. L’occasion, entre autres, de clôturer une « initiative sur l’avenir du travail » lancée dès 2015 par son actuel Directeur général, le Britannique Guy Ryder. Une initiative intéressante à bien des niveaux mais sur laquelle on peut également poser un regard critique, notamment parce qu’elle met au jour les contraintes du tripartisme qui est l’un des fondements de l’OIT.

Cette année, l’Organisation internationale du Travail (OIT) fête ses 100 ans d’existence. L’occasion, entre autres, de clôturer une « initiative sur l’avenir du travail » lancée dès 2015 par son actuel Directeur général, le Britannique Guy Ryder. Une initiative intéressante à bien des niveaux mais sur laquelle on peut également poser un regard critique, notamment parce qu’elle met au jour les contraintes du tripartisme qui est l’un des fondements de l’OIT.

Le 8 mars dernier, la Belgique vivait sa première grève féministe. Au même moment, partout dans le monde, d’autres femmes se mobilisaient pour faire entendre leur voix, en particulier en Espagne et en Amérique latine. Parmi les témoins de ce vaste mouvement, la journaliste péruvienne Zuliana Lainez. Pour Démocratie, elle fait part de ses réflexions et expériences sur l’organisation de la grève des femmes, mais aussi sur le langage non sexiste, le rôle des syndicats dans les combats féministes et les enjeux actuels du mouvement féministe au Pérou.

Le 8 mars dernier, la Belgique vivait sa première grève féministe. Au même moment, partout dans le monde, d’autres femmes se mobilisaient pour faire entendre leur voix, en particulier en Espagne et en Amérique latine. Parmi les témoins de ce vaste mouvement, la journaliste péruvienne Zuliana Lainez. Pour Démocratie, elle fait part de ses réflexions et expériences sur l’organisation de la grève des femmes, mais aussi sur le langage non sexiste, le rôle des syndicats dans les combats féministes et les enjeux actuels du mouvement féministe au Pérou.

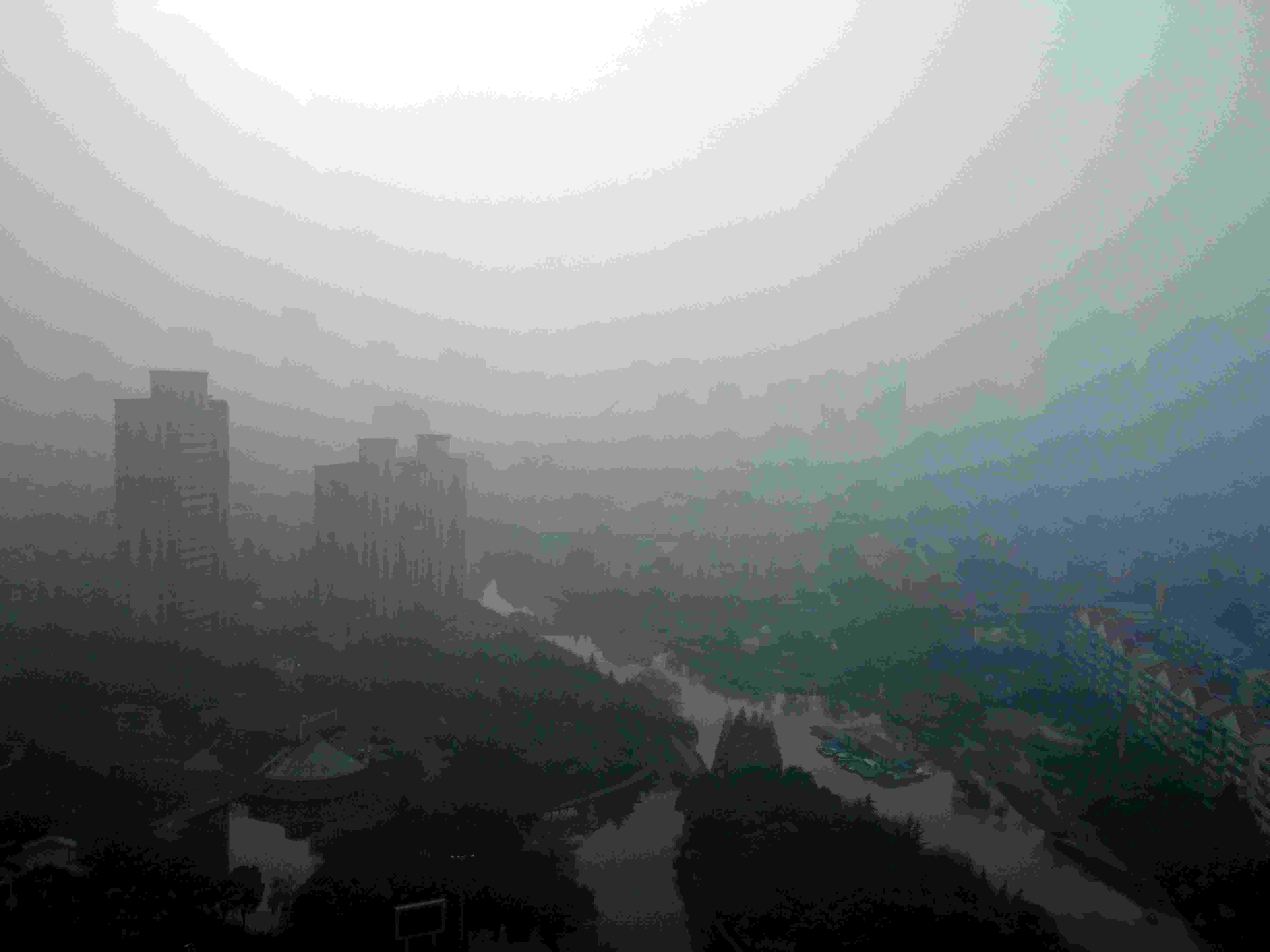

En Belgique, la pression citoyenne sur la question climatique est la bienvenue face au décalage entre la marge de progression de notre pays et la frilosité de nos décideurs. Ce volontarisme ne doit néanmoins pas nous amener à projeter notre sentiment d’urgence sur le reste du monde. Les gilets jaunes nous ont rappelé combien la fixation sur l’urgence climatique était le privilège de groupes libérés d’urgences vitales. En termes de rapports Nord-Sud comme en termes de classes sociales, il faut tenir compte des réalités économiques et des horizons temporels de chacun. Et combattre la tendance qui envisage l’élévation des niveaux de vie des populations asiatiques, africaines et latino-américaines sous le seul angle de leur impact carbone.

En Belgique, la pression citoyenne sur la question climatique est la bienvenue face au décalage entre la marge de progression de notre pays et la frilosité de nos décideurs. Ce volontarisme ne doit néanmoins pas nous amener à projeter notre sentiment d’urgence sur le reste du monde. Les gilets jaunes nous ont rappelé combien la fixation sur l’urgence climatique était le privilège de groupes libérés d’urgences vitales. En termes de rapports Nord-Sud comme en termes de classes sociales, il faut tenir compte des réalités économiques et des horizons temporels de chacun. Et combattre la tendance qui envisage l’élévation des niveaux de vie des populations asiatiques, africaines et latino-américaines sous le seul angle de leur impact carbone.

Après de nombreux mois d'incertitude, les élections en République démocratique du Congo (RDC) se sont tenues sans incident majeur le 30 décembre dernier malgré des soupçons de fraude. Félix Tshisekedi en est sorti vainqueur. Comment a-t-il réussi à déjouer les pronostics ? Quel sera son degré d'indépendance par rapport au clan Kabila qui semble vouloir garder les clés du pouvoir ? Parviendra-t-il à redresser le pays et à répondre aux aspirations de la population congolaise ? Éléments de réponse.

Après de nombreux mois d'incertitude, les élections en République démocratique du Congo (RDC) se sont tenues sans incident majeur le 30 décembre dernier malgré des soupçons de fraude. Félix Tshisekedi en est sorti vainqueur. Comment a-t-il réussi à déjouer les pronostics ? Quel sera son degré d'indépendance par rapport au clan Kabila qui semble vouloir garder les clés du pouvoir ? Parviendra-t-il à redresser le pays et à répondre aux aspirations de la population congolaise ? Éléments de réponse.

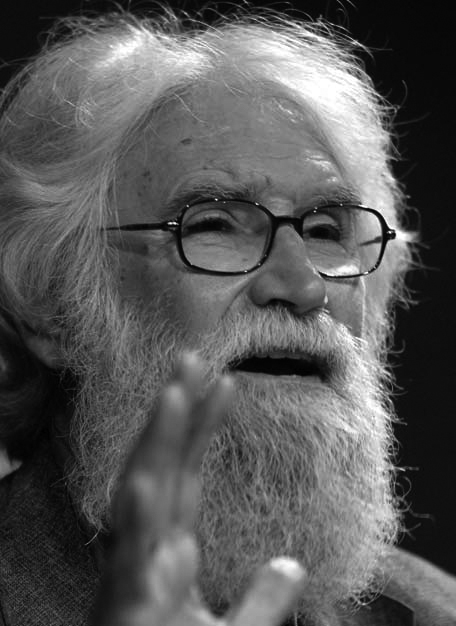

Alors qu'au Brésil, la situation politique s'enfonce chaque jour davantage dans le chaos et que se dessinent des perspectives sombres et incertaines, Leonardo Boff, éminent théologien et penseur brésilien, nous propose une vision du futur de son pays qui n'est pas dénuée d'espoir. Cet homme de gauche, proche de Lula 1, nous rappelle l'importance de la théologie de la libération dans la mise en place des mouvements sociaux et de leurs combats en faveur des catégories les plus pauvres et marginalisées.

Alors qu'au Brésil, la situation politique s'enfonce chaque jour davantage dans le chaos et que se dessinent des perspectives sombres et incertaines, Leonardo Boff, éminent théologien et penseur brésilien, nous propose une vision du futur de son pays qui n'est pas dénuée d'espoir. Cet homme de gauche, proche de Lula 1, nous rappelle l'importance de la théologie de la libération dans la mise en place des mouvements sociaux et de leurs combats en faveur des catégories les plus pauvres et marginalisées.

Le 8 mai 2018, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu par son prédécesseur, Barack Obama. Ce retrait a provoqué la fureur de Téhéran. Quelles en sont les conséquences sur le plan local et international ? Éclairage avec Thierry Kellner, chargé de cours à l'ULB et spécialiste de l'Iran.

Le 8 mai 2018, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu par son prédécesseur, Barack Obama. Ce retrait a provoqué la fureur de Téhéran. Quelles en sont les conséquences sur le plan local et international ? Éclairage avec Thierry Kellner, chargé de cours à l'ULB et spécialiste de l'Iran.